Faculté de médecine Sorbonne Université - Site Saint-Antoine - 10e et 11e étages - 27, rue Chaligny, 75012 Paris, France

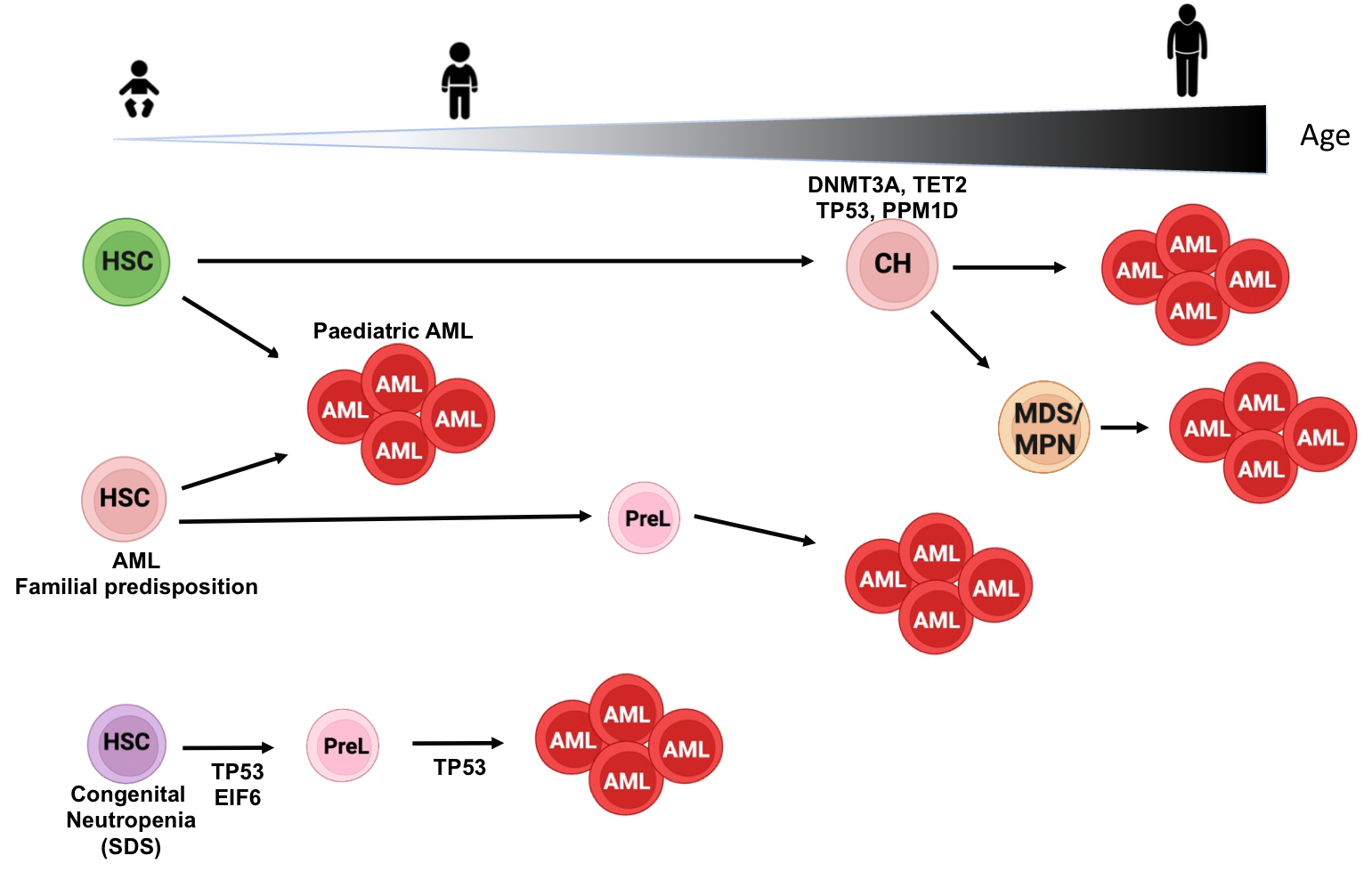

L'UMR_S938 est membre de l'institut Carnot OPALE, The organization for Partnerships in Leukemia

www.opale.org

Institut Carnot - Opal-v2.png